En realidad, el primero en conseguir una concesión del nuevo régimen había sido el empresario madrileño Ángel Jiménez Palma en 1942, con un proyecto de encargo propio similar al publicado por Oliver, ya que suponía el aprovechamiento del cauce desde la sierra hasta Puebla. Es su trabajo el que despierta el interés de las grandes eléctricas. Se suceden entonces años confusos, de guerra empresarial abierta y mercadeo de influencias; también de exigencias de “mayor rigor” en los proyectos por cuenta de la C.H.D., de la que se puede afirmar que, entonces sí, intentó cumplir con su papel de garante de las aguas. Finalmente, el Gobierno limita la concesión de Jiménez a la cuenca alta y él vende sus derechos a Hidroeléctrica Moncabril, que recupera el proyecto de Oliver y además contrata al propio ingeniero para diseñar una ampliación – por diferencias entre el estiaje disponible y los caudales concedidos, según se publica en la Revista de Obras Publicas - con otros tres embalses de cabecera. Todavía habrá otra ampliación más, firmada por los hermanos Gabriel y Francisco Barceló, hasta incluir el sistema de presas completo formado por Puente Porto, Playa, Cárdena, Garandones, Vega de Conde y Vega de Tera. Moncabril se pone a construir de inmediato, a un ritmo infernal.

Mientras tanto, Ideam y Saltos del Duero, ante su situación de empate técnico y con el temor de ver aparecer en escena otra compañía que aproveche sus esfuerzos, consiguen en 1952 firmar un acuerdo – con el beneplácito del gobierno – para repartirse el resto del caudal: Ideam se queda con el tramo desde el Lago hasta Puebla y Saltos con la continuación del río.

|

| NO-DO del 06/04/1953 (Ver en la web de rtve.es minuto 00:29) |

Ideam - que, a su vez, tenía formalizado un acuerdo previo con Elsa (Eléctricas Leonesas, S.A.) - también quiere construir cuanto antes, pero entonces se encuentra con la oposición frontal de los ribereños: en plena dictadura franquista, los sanabreses de la época – nuestros padres, nuestros abuelos – mostraron el coraje necesario para echarse a la calle y defender el Lago. Y lograron el apoyo de periódicos como El Correo de Zamora, intelectuales como Menéndez Pidal, amantes de la naturaleza como la Asociación Montañera Zamorana y hasta la Unesco acabó por interesarse en el caso. La Administración, como tantas otras veces, se limitó a dejar pasar el tiempo y en 1958, una vez enfriados los ánimos, otorgó a Elsa – que se había deshecho de Ideam al comprar sus derechos - la concesión definitiva de las obras, con escasas modificaciones encaminadas a salvar un puñado de cultivos en Ribadelago y a entreabrir la puerta a un posible futuro turístico, algo cuya importancia había despreciado Ideam en informes previos. Las obras deberían comenzar en el plazo de tres meses desde su publicación en el BOE. Enseguida se abrieron algunos caminos y alzaron barracones para justificar ese comienzo.

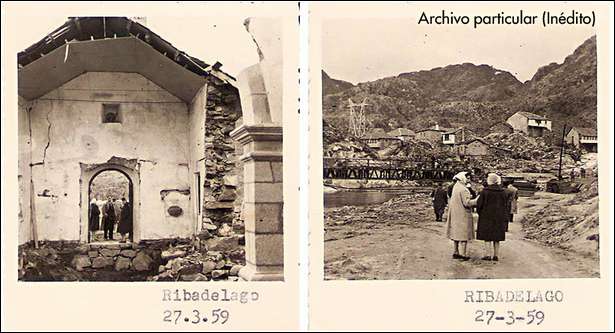

Y entonces, la noche del 9 de enero de 1959 bramó la sierra: se partió la presa de Vega de Tera y la riada resultante arrasó el pueblo de Ribadelago. Se ha dicho a menudo que sólo los ciento cuarenta y cuatro muertos y desaparecidos en la catástrofe – víctimas, muchas más – fueron capaces de frenar el represamiento del Lago y es cierto; sin embargo conviene saber que inmediatamente después de la tragedia el Gobierno apremió a Elsa – y hay correspondencia oficial que lo atestigua – para conocer sus planes sobre la ejecución de las obras. Pese a todo, el proyecto acabó diluyéndose principalmente por la necesidad de la dictadura de desviar el foco de atención ante una situación vergonzosa a la que no era del todo ajena, pero también por la pérdida del apoyo de la opinión pública a las construcciones faraónicas de las eléctricas, que hasta entonces había aplaudido con asombro. “El proyecto definitivo y el subsiguiente plan de obras no están ultimados. La Sociedad [Elsa], con el mejor deseo de colaborar con los planes gubernamentales, ordena que se traslade al gobernador civil de la provincia el deseo de que el Instituto Nacional de Colonización – atareado en la recuperación del terreno de labor – realice su proyecto sin tener en consideración las futuras obras que el aprovechamiento hidroeléctrico pueda requerir, con lo cual se puede resolver el problema social y agrario presente y, en su día, si fuese preciso, ya indemnizará la empresa, generosamente, los terrenos que en la medida mínima posible pudieran quedar afectados”. En los primeros años de la nueva década, el Lago pudo considerarse a salvo.

|

| Las autoridades inspeccionan el lugar del desastre. Hemeroteca ABC |

¿Y el resto del río Tera? Pues, a pesar de quedar también hibernados durante un tiempo, los proyectos no fueron abandonados: en 1969 se inauguró el embalse de Cernadilla, al que después siguieron el de Valparaiso y el de Nª. Sª. Del Agavanzal. El impacto que han supuesto en la comarca puede verse con total claridad al comparar los mapas del IGN de 1946 y 2003:

Pd. Anterior – o al menos contemporáneo – al proyecto inicial de Oliver existe otro, obra de José Alonso, que planteaba una presa en Aguas Cernidas, en los montes de San Martín y Terroso – uno de los lugares más bellos de la Sanabria desconocida. Afortunadamente cayó en el olvido.

Bibliografía:

- La Energía Eléctrica, nº 13 al 19, 1919

- Revista de Obras Públicas, nº 76, 92 y 93 (1919) y Mayo de 1951

- Hispagua

- Embalses.net

- Hojas del Furueto nº1 (2000)

- 9 ene 1959 00h24 Ribadelago (2008) Museo Etnográfico de Castilla y León

- Ribadelago, la tragedia de Vega de Tera. J.A. García Díez (2001) Ed. A. Saavedra – y varios artículos del mismo autor para La Opinión de Zamora. García Díez es, posiblemente, el autor que más y mejor ha escrito sobre la rotura de Vega de Tera, todos sus antecedentes y consecuencias. Estas entradas son en gran medida un pálido reflejo de su trabajo.