- Debe usted visitar el Lago de Sanabria – dijo, con su voz grave – Es la mejor tarea que puedo ofrecerle.

- Debe usted visitar el Lago de Sanabria – dijo, con su voz grave – Es la mejor tarea que puedo ofrecerle.Después de la opípara cena, el profesor Bistebol, mi jefe, me invitó a tomar los licores en la biblioteca. Sentados frente a la chimenea, con sendas copas de cognac en la mano, comentábamos los detalles de mi próxima misión académica.

- Pero, profesor – objeté, dejando caer la mano sobre el voluminoso dossier informativo que me había facilitado - ¿No está ya suficientemente estudiada la comarca? ¿Qué información, relevante para nuestra universidad, podría encontrar que no estuviese ya recogida en estudios precedentes?.

- Ah, Herbert, Herbert – sonrió, limpiando con la uña del meñique una inexistente mancha en la manga de su batín de seda – Con sus años y su experiencia ya debía saber que no todo se recoge en los informes…

- Por ejemplo, el Lago de Sanabria, que usted comenta. Aquí se plasma todo: su origen glaciar, sus dimensiones, su flora y su fauna, la historia de sus sucesivos propietarios, la protección, las truchas… ¡Pero si hay incluso un apartado sobre Unamuno y su San Manuel Bueno Mártir! ¡Y veinticinco versiones distintas de la leyenda sobre su formación!

- ¡Profesor Herbert Von Patto! Me desilusiona usted – sacudió la cabeza con fastidio – Va usted a viajar a Sanabria y Carballeda. Va a pasar un año en una de las comarcas más interesantes del noroeste peninsular. Quiero que se ponga sus botas de montaña y se manche con el polvo de sus caminos, que se pegue a la tierra. Hablará con los vecinos y verá pasar el tiempo. Conocerá la región como la conocen sus habitantes. Y luego vendrá aquí y lo comparará con el dossier que tanto acaricia. ¡Y no se olvide del Lago!

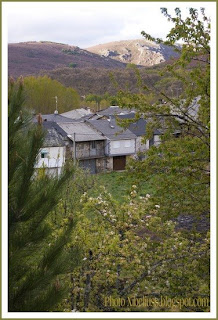

El 25 de septiembre de ese mismo año, cargado con una mochila a la espalda, unos prismáticos en la mano y cientos de bolígrafos y libretas distribuidos por los bolsillos, partí por la carretera que desde Galende lleva hasta el Lago, dejando Pedrazales a la derecha. Había elegido como primer punto de contacto el balneario de Bouzas, en su misma orilla, el lugar en el que Unamuno escribió sobre Valverde de Lucerna. Durante la noche había caído una mansa lluvia que pintaba sobre la carretera el reflejo de los árboles de la vereda, al tiempo que realzaba de manera espectacular sus colores. ¡Los colores! Robles, castaños, alisos, abedules ofrecían una sinfonía de ocres y dorados que, literalmente, me quitaron el aliento. Descendiendo por el camino hacia el balneario, hoy en desuso, el Lago me brindó su primera panorámica. Hube de sentarme para intentar asimilar tal belleza. No soy original: sólo puedo compararlo con un espejo vivo de las cumbres de su entorno, absorbiendo sus tonalidades y devolviéndolas, si cabe, mejoradas. En una palabra: majestuoso. Entonces empecé a comprender el regalo de Bistebol.

El día de San Valentín puse una conferencia a mi esposa desde Vigo de Sanabria. Luego subí hasta el monasterio de San Martín de Castañeda para dibujar con detalle el ábside. Al doblar la esquina sur me encontré con el Lago. El Cañón del Tera, el Pico del Fraile, Bubela… todos las laderas estaban espolvoreadas de una fina capa de nieve entre la que se erguían los ahora desnudos robles, dejando asomar manchas pardas en el blanco refulgente. El agua era gris y negra como la cogulla usada de un dominico. El silencio era abrumador, solemne. Pensé que la imagen estaría completa si pudiese escuchar los cantos gregorianos de los antiguos monjes. ¡Qué paisaje tan distinto al de pocos meses antes! Solo el Lago permanecía, impertérrito.

A mediados de mayo dediqué unos días a la observación de las aves. Una de las tareas que me fijé fue realizar la ruta que une Sotillo con Ribadelago, pasando por la Laguna y Carros. El último tramo desciende a través del bosque de la Beseda: la primavera explotaba en los serbales, acebos y avellanos que conviven entre los robles. Ellos, más circunspectos, enseñaban apenas sus primeras hojas rosáceas. El monte bajo, florecido en blancos, amarillos, morados, azules, era un bullidero de insectos y pajarillos. Desde este lado, las orillas del Lago se funden con los prados de un verde insultante. La luz del sol rielaba sobre el agua casi cantarina, alegre por la eclosión de vida a su alrededor. Me quedé absolutamente hechizado. No pude moverme hasta la puesta de sol –¿aún más colores? ¿Pero había tantos?

El quince de agosto me encontraba de nuevo en la orilla del Lago. Más concretamente, en un restaurante con vistas a la playa, vestido con mi mejor camisa hawaiana, gafas de sol y esperando a que me sirvieran el chuletón de ternera sanabresa que había pedido. A mi alrededor todo eran risas y el jolgorio que produce la buena mesa. Pocos metros más allá, los niños jugueteaban con castillos de arena bajo la mirada de sus padres y los jóvenes exponían sus cuerpos al sol buscando el dorado perfecto. ¡Ah, que relajamiento más absoluto! Si no conociese la comarca como ya lo hacía me hubiese resultado imposible imaginar semejante ambiente playero en la región del románico y las procesiones.

- ¿La jarra de vino es para el señor? –era una voz burlona.

- ¡Bistebol! ¡Justo a tiempo!

La mejor manera que se me ocurrió para agradecer al profesor Bistebol su encargo fue, naturalmente, invitarle a pasar un fin de semana Sanabria y Carballeda – sus obligaciones no le permitían más. Ese día lo dedicamos al Lago: comimos, bebimos, desempolvamos nuestros meybas y cogimos un agradable tono rojizo. Estiramos la noche entre copas e incluso algunos pinitos como bailarines; en fin, el hermoso far niente de los veraneantes.

Sé que a Bistebol le costó mucho regresar a casa. A mí temo que tal vez me resulte imposible.

Profesor Von Patto

Cuaderno de Viaje.

Cuaderno de Viaje.